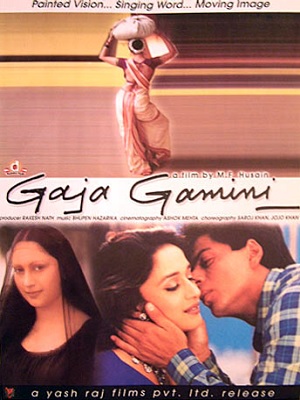

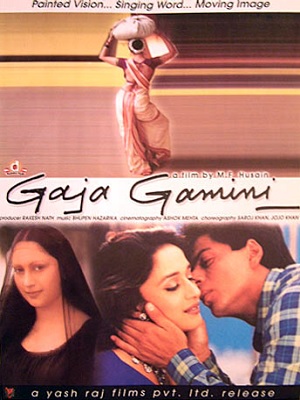

Gaja Gamini

Traduction : Celle qui va du pas de l'éléphant

| Langues | Hindi, Anglais |

| Genres | Film fantastique, Inclassable |

| Dir. Photo | Ashok Mehta |

| Acteurs | Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Naseeruddin Shah, Shabana Azmi, Farida Jalal, Ashish Vidyarthi |

| Dir. Musical | Bhupen Hazarika |

| Paroliers | Javed Akhtar, Maya Govind, Kalidas, M F Husain |

| Chanteurs | Udit Narayan, Roop Kumar Rathod, Shankar Mahadevan, Kavita Krishnamurthy, MF Hussain |

| Producteur | Rakesh Nath |

| Durée | 122 mn |

A l’instar de quelques artistes occidentaux, depuis Fernand Léger et son Ballet mécanique jusqu’à Warhol ou plus récemment Schnabel, MF Husain, considéré comme le Picasso indien, s’est essayé à la mise en scène. Gaja Gamini est sa seconde réalisation et son premier long-métrage, avant Meenaxi : A Tale of Three Cities, retiré des salles le lendemain de sa sortie, car une des chansons, un qawwali, avait été jugée blasphématoire par le Conseil indien des ulémas et plusieurs associations musulmanes.

Au commencement était le peintre…

Les premières images en noir et blanc montrent MF (Maqbool Fida) Husain[1] en train de dessiner sur un mur de briques noires qui traverse tout le film et délimite les époques et les séquences. Puis, il trace la silhouette d’une femme, de dos, portant un gathri (balluchon) sur sa tête. Cette dernière se détache du mur et commence à danser, toujours de dos, jusqu’à l’apparition de la couleur, par le biais d’amas de poudres colorées, pareilles à celles qui sont déversées généreusement à l’occasion des fêtes de Holi. Six danseuses et la mystérieuse jeune femme, dont on ne voit pas toujours pas le visage, foulent ces couleurs et les dispersent. Dès les premières minutes, on sait être entré dans une œuvre plastique, sans doute difficile, qui ne va ressembler à aucune autre.

A sa sortie en 2000, le film a été victime d’un malentendu. Le prestigieux casting qui ne rassemblait pas moins de quatre stars, Madhuri Dixit, Naseeruddin Shah, Shabana Azmi et Shah Rukh Khan, avait attiré des spectateurs qui s’attendaient à voir un film de Bollywood. Ils se sont trouvé complètement déroutés[2] par cet objet complexe et paradoxal, ode exclusive à la féminité indienne incarnée, et tout à la gloire d’une seule muse, Madhuri ; une œuvre fourmillant de symboles, plantée dans un décor très pictural, allusif, sans concession au réel. Gaja Gamini a donc fait un flop retentissant.

Mais un échec au box-office ne prouve rien et surtout pas que l’œuvre est mauvaise. Il confirme seulement que le film s’adressait au public des amateurs d’art et aux admirateurs d’Husain (ce qu’il ne pouvait ignorer) plutôt qu’à celui des fans habituels des stars créditées au générique. C’est donc sous l’angle d’une œuvre plastique que nous allons l’aborder, en tant que création d’un peintre.

La muse pour commencer : Madhuri Dixit alors au sommet de sa beauté est resplendissante tout du long. Gaja Gamini, la mystérieuse, qui inquiète les autres femmes et meut les hommes, c’est elle. Le cinéaste sait comment capter la lumière sur son corps et sur son visage ; il préserve le mystère de son inspiratrice en brouillant sans cesse et en démultipliant son image. Elle est démultipliée d’abord en six danseuses dont ne voit jamais le visage et dont on ne sait laquelle est Gaja Gamini. Plus tard, dans une scène troublante, le réalisateur-démiurge la met tout à tour dans la peau de chacune de ses compagnes et elle devient les autres femmes qui l’entourent. Troublante aussi lorsqu’elle apparait sous les traits de la Joconde, de plusieurs Jocondes, face au vrai tableau dans sa salle du Louvre.

L’histoire ensuite : Dans des lieux et des temps différents, Gaja Gamini prend la forme de quatre avatars successifs. Elle est Mona Lisa pour Léonard de Vinci (Naseerudin Shah), pendant la Renaissance européenne ; auparavant elle avait été Sangeeta, jeune fille aveugle appartenant à une époque immémoriale, sur les bords des ghâts de Bénarès ; puis Shakuntala qui rencontre l’amour dans une forêt du Kerala, pour le poète légendaire Kâlidâsa (Mohan Agashe) ; elle sera enfin, de nos jours, le mannequin Monika qui essaye de retenir Shah Rukh (Shah Rukh Khan), le photojournaliste. Elle réapparaît une dernière fois sous une arche futuriste qui marque l’entrée dans le XXIe siècle, dans une scène-cène, entourée des autres personnages féminins qui ont interagi avec elle pendant les autres cycles, à l’instar de Nirmala (Shabana Azmi), l’héroïne sortie du roman de Premchand.

D’autres personnages incarnant des abstractions, l’Amour, sous l’apparence de Kamadeva (Inder Kumar) armé d’un arc comme l’Eros grec, la Science (Ashish Vidyarthi), la Poésie, Kâlidâsa, et l’Art, Léonard, réapparaissent à chaque période et débattent entre eux.

Le décor : au même titre que les accessoires, il est réduit à la portion congrue. Schématisé, simplifié à l’extrême, il est peint ou éclairé de couleurs franches et monochromes qui ont fait hurler certains critiques. Comme un rideau de scène, il change selon l’époque, les métamorphoses de l’héroïne et ses émotions. De grandes compositions de Husain, en particulier ses chevaux, servent aussi de toile de fond. Cela ne manque pas d’allure. Le jaune pour les ghâts du début, un bleu outremer pour la nuit qui enveloppe Sangeeta, le rouge vif et de nouveau le bleu pour Monika. La jungle du Kerala est figurée par un enchevêtrement de longues tiges brunes sur fond vert ou blanc au milieu desquelles évoluent Shakuntala et les autres protagonistes.

La musique : excellente ! La première chanson débute au son des grelots de cheville de Gaja Gamini et des tablas. MF Husain souhaitait faire appel à A.R. Rahman, mais il n’était pas disponible. C’est Bhupen Hazarika qui l’a finalement composée et qui chante, d’une voix douce, la belle chanson-titre aux sonorités sourdes qui l’apparentent à un chant traditionnel. Il passe ensuite à des sons plus contemporains et joue avec la chanson typiquement bollywoodienne, notamment dans l’amusante Meri Payal Bole que chante Shakuntala dans la jungle. De même avec Do Sadiyon Ke Sangam qui accompagne le duo Shah Rukh–Madhuri, morceau tout à fait honorable, même si aujourd’hui il paraît un peu daté.

La danse : Saroj Khan et Jojo Khan ne pouvaient décevoir ; elle, à l’origine des chorégraphies inoubliables de DDLJ, Devdas, Taal ou encore Veer Zara ; lui, directeur artistique et chorégraphe du spectacle Bharati, il était une fois l’Inde. Il faut dire que le sur-mesure pour Madhuri est un régal pour les yeux. La danse sensuelle de Sangeeta qu’elle accomplit, toute de blanc vêtue, entre un violoncelle et un tabla, est un morceau de bravoure. Plus classique, la danse d’ouverture, sur la chanson Yeh Gathri Taaj Ki Tarah, d’abord en noir puis en couleurs, n’est pas mal non plus. Et, lorsqu’apparaissent des hommes grimés pendant la danse de Shakuntala dans la jungle, on ne peut s’empêcher de penser au mythique Après-midi d’un faune.

Les autres acteurs : un immense merci à Shah Rukh Khan, d’abord parce que pendant les 12 à 13 minutes où il est à l’écran, la trentaine splendide, il est parfait, idéal. Ensuite, parce que sans lui, voilà un film qui ne serait jamais sorti en DVD et que je n’aurais sans doute jamais découvert. Enfin, parce que l’entendre dire à Monika-Madhuri : « je suis un héros de celluloïd » est particulièrement jouissif… On a plaisir à voir la sensible Shabana Azmi dans un second rôle à sa mesure. En revanche, Naseeruddin Shah ne semble pas très à l’aise dans la peau de Léonard. Le jeu des autres acteurs est délibérément atone ou décalé, et ils font plutôt partie du décor.

Le message : est-ce une œuvre féministe ou une énième digression sur l’éternel féminin ? Difficile de trancher. Le passage où Sangeeta entraîne ses compagnes à se révolter est non seulement très beau plastiquement, mais porte aussi un discours engagé sur la nécessité de faire évoluer la place traditionnelle des femmes en Inde. En tout cas, Gaja Gamini est un hommage à la sensualité[3] et c’est avant tout la vision d’un peintre. Son film est une méditation sur le pouvoir de l’art, des arts, sur l’histoire. Un bémol, les développements autour de Léonard et les dialogues entre le scientifique et le poète auraient gagné à être plus resserrés. Il en va de même de la scène finale, un peu absconse.

Cela ne doit décourager ni les amateurs de Madhuri, ni ceux de Shah Rukh Khan – une prestation brève mais superbe –, ils y trouveront leur compte. Et que les curieux de découvrir une esthétique, celle d’un peintre majeur de l’Inde actuelle se précipitent sur cette œuvre rare, certes un peu longue, trop bavarde, mais tellement profonde et belle. C’est aussi le moment de découvrir son œuvre peint. Une grande exposition, MF Husain : master of Modern Indian Painting, lui est consacrée du 28 mai au 27 juillet 2014 au Victoria & Albert Museum, à Londres.

[1] Né en 1915, il est décédé en 2011, sa peinture est l’héritière d’un cubisme très coloré.

[2] Naseeruddin Shah, pas très élégant, a déclaré lui-même qu’il n’avait rien compris.

[3]

Le sous-titre anglais parfois ajouté, surprenant pour un occidental, (à peu près « celle qui va du pas de l’éléphant ») vient de la signification même du prénom Gaja Gamini en sankrit. Cela n’a rien de péjoratif, bien au contraire, quand on sait la place de l’éléphant dans la culture indienne. C’est plutôt une référence à l’allure nonchalante et chaloupée de ces animaux qui dégage une sensualité et une puissance que rien ne semble pouvoir détruire.